聽故事|禮泉烙面,孩童記憶,家味道

-

- 10-31

在關中平原,麵食是一種的精神力量。無論是粗獷的關中漢子,還是長得蠻得很的女娃,人人都有一個“面肚子”。一天不吃麵,就想得心裡發慌。

面

兒時記憶,每逢過年,在禮泉北部山區,家家戶戶都會攤烙面。手巧的姨揮舞著攤面的板子,板和勺子裡的面相互配合著,一張薄煎餅就在一張四方大的鋼板上就形成了。做烙面,最不容易的就是和麵。十斤左右的面,倒在一個大盆裡,一點點的和,心急的人,幹不了和麵這個事。這體力活,也少不了家裡的男人來做。等面和得稀稠合適了,放置一晚上,讓面上個勁兒。做的烙面好不好,就看醒面的時間了,時間不能過長或過短,一晚上足夠。

等到第二天,搭烙面的鋼板,用麥秸燒鋼板,待鋼板一熱,就可以攤第一張烙面了。我們那兒把攤的第一張面叫煎餅,通常這煎餅攤出來會分給大家夥兒吃,熱煎餅蘸調製的蒜水,或者炒土豆絲,院子裡頓時充滿了烙面香和歡聲笑語。不大一會兒功夫,心靈手巧的姨烙了好幾張烙面,烙面薄如紙,筋道入味。

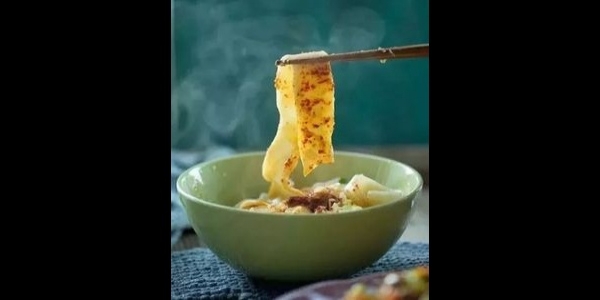

想要更好地體驗一下烙面的美味,絕不只以煎餅的方式體現。所有烙麵攤完之後,重疊成長方形條狀,用重物壓烙面,使其成型,兩三天便可取出。手巧的姨拿著面,不一會兒就切了好大一盆。取一鍋,注入開水,調製臊子湯,這湯可有講究了,放入鹽,雞精,少量醋,花椒粉,豬油,辣椒,講究“一紅二白綠三不酸”。“一紅”辣子多,油厚、“二白綠”放入切好的蔥花、蒜苗或白菜葉、“三不酸”湯要調的不酸不鹹,烙面見湯就入味,不酸不鹹,淡淡的就剛剛好。將湯燒製滾燙,即可澆烙面。

抓少量烙面,放入碗內,澆上滾燙的湯,烙面瞬間被紅辣的臊子湯澆透,挑一筷子面入口,烙面吸收了臊子湯味,筋道香辣,入口便下肚。

如今,烙面可卯著臊子湯吃,也可蒸軟涼拌調製,也可炒著烙面吃,不管哪種吃法,都有特色,也是烙面美味的一種體現。

此時,我想起了黑撒樂隊的《陝西美食》這首歌:“……走夥計們一起吃三秦美食,共同發揚咱的陝西小吃……”

勤勞樸實的關中人,用最簡單的生活方式,不僅表達著對面食熱愛,更是對這片關中平原的致愛!

美食能滿足情感,美景能治癒心靈。禮泉境內有古文化遺址21處,古建築5處,是陝西省18個重點文物旅遊大縣之一,來禮泉怎能錯過這裡的旅遊勝地。

唐昭陵

唐昭陵位於陝西省禮泉縣東北22公里九嵕山的主峰,是唐朝第二代皇帝唐太宗李世民的陵墓,是唐十八陵中規模最大的一座,首開了中國封建帝王“依山為陵”的先河。陵園周長60多公里,總面積2萬餘公頃,有陪葬墓180餘座。“昭陵六駿”被魯迅先生稱為“前無古人”。是全國重點文物保護單位。

袁家村

袁家村被稱為陝西麗江,“中國十大美麗鄉”。呈現了關中農村自明清以來的農村生活的演變,恍惚中有種穿越時空之感。古樸典雅的小巷店鋪林立,作坊鱗次櫛比,踩著青石板,欣賞關中風味的明清式建築,看著布坊中的老人細心的織布,麵坊工人認真地推著石磨,別有一番風味。

·end·

作者:董迎迎

音訊:解啟成

來源:啟成撩長安

編輯:張嬌嬌 稽核:馮英傑

責任編輯:

相關文章

- 相關關鍵字: