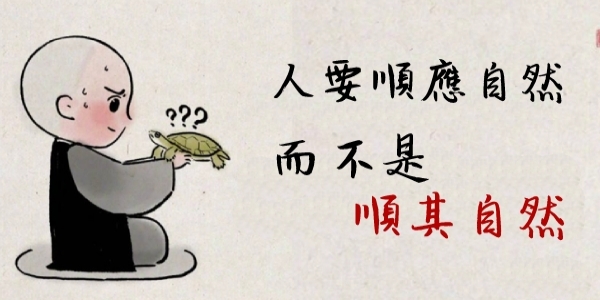

人定勝天:人要順應自然,而不是順其自然

-

- 09-24

《老子》說:

“萬物負陰而抱陽,沖氣以為和。”

說的是:萬物皆有正反,

正襯托反有機的結合在一塊,

只要把握好陰陽和合的契機

就能達到陰陽和合、美好圓滿的狀態。

所以人要順應自然而不是順其自然。

那我們又該如何順應自然呢?

《易經》智慧告訴我們至少要做到以下三點:

一、知變化

日出日落、寒來暑往;生老病死、弱強壯衰;

“人有悲歡離合,月有陰晴圓缺”

這世上的一切自然、人、事都是不斷變化的。

《易經·繫辭上》說

“在天成像,在地成形,變化見矣。”

所謂“觀一葉而知秋,道不遠人即為此。”

我們要善於觀察,做生活中的有心人,

從事物目前呈現出的不同現像

發現變化、了解變化,從而應對變化。

二、順規律

“春生、夏長、秋收、冬藏。”

這些都是古人觀察發現的宇宙自然規律。

古人很早就懂得“天人合一”,

人作為宇宙的一個孩子,就要順應自然規律,

主動調節我們人類的行為。

所以今天我們許多白領喜歡熬夜、

晚上強烈運動、夏天吹空調都是不對的,

是不懂得順應自然規律的表現。

發現和順應規律需要思考和見識。

王陽明十二歲時寫的一首詩《蔽月山房》:

“山近月遠覺月小,便道此山大於月;

若人有眼大如天,當見山高月更闊。”

年紀十二歲的兒童,

就有如此辯證思維的意識,不能不令人佩服。

生活中,如果我們也能像王陽明一樣

善於發現和應用事物發展變化的規律,

都像蘇軾一樣洞察事物都是

“橫看成嶺側成峰?,遠近高低各不同。

不識廬山真面目,只緣身在此山中。”

存在多維性、變化性和相對穩定性,

就能“象事知器,佔事知來”,

指導我們在合適的時間做出合適的選擇,

使我們的生活事業平順、無大過;

即使遇到困難,也能走出困厄,走向成功。

三、守中庸

中庸就是指不偏不倚,

折中調和的處世態度,是適宜,是恰到好處。

就像宋玉寫的“東家之子”——“增之一分則太長,

減之一分則太短。著粉則太白,施朱則太赤。”

《論語·庸也》:“中庸之為德也,其至矣乎。”

所以我們根據變化、順應規律,

採取行動時就要把握好做事的時機、分寸、尺度,

“執其兩端而守其中”。

時機未到時,則潛伏不動,靜若處子。

時機一到,就順勢而發,動若脫兔。

牢記“過猶不及”,不走極端。

相關文章

- 相關關鍵字: